|

| An der Landesgrenze nach Polen, vergraste Straßen am Schlagbaum |

Die Abtretung eines Teiles des Kreises an Polen auf Grund des Diktates von Versailles

Rückblick des Landrats Deflev von Reinersdorff Paczensky und Tenczin

Im Dezember 1918 nach dem Aufstand in Posen war im Kreise Groß Wartenberg, den ich seit dem 1. Juli 1918 verwaltete, das Gerücht entstanden, daß die Polen bei den bevorstehenden Friedensverhandlungen den ganzen Kreis Groß Wartenberg und auch Teile des im Westen benachbarten Kreises Oels für den neu zu bildenden Staat Polen fordern würden.

Im Kreise Groß Wartenberg besaß ein der polnischen Minderheit Angehöriger, Herr v. Karlowski, das Rittergut Dalbersdorf. Zu ihm fuhr ich und fragte ihn auf den Kopf, was er über diese Angelegenheit wüßte, da ich in Erfahrung gebracht hatte, daß er bald nach dem Aufstand in Posen gewesen sei. Er war sehr offen und erzählte, er sei nach Posen gefahren, um sich über die Lage zu informieren. Falls ein polnischer Staat wieder entstehen würde, wolle er sich nämlich in seinen Grenzen niederlassen. In Posen habe er erfahren, welche Grenzen die polnischen Vertreter bei den Friedensverhandlungen fordern würden; er zeigte sie mir auf einer Karte, sie umrissen in der dortigen Gegend das oben genannte Gebiet. Von ihm erfuhr ich auch, daß Engländer vor dem Aufstand in Posen gewesen seien und diesen scheinbar organisiert hätten.

Obwohl es mir nicht wahrscheinlich schien, daß die Polen mit ihren Forderungen sich durchsetzen würden, ließ ich doch aus Gründen der Vorsicht von dem Historiker des Kreises Kantor Franzkowski in Groß Wartenberg, der die Geschichte des Kreises Groß Wartenberg geschrieben hatte, eine Denkschrift über die rein deutschen Verhältnisse des Kreises, der niemals zu Polen gehört hatte, ausarbeiten. Diese übersandte ich mit einem ausführlichen Begleitschreiben und einem gegen jede Abtretung protestierenden Beschluß des Kreistages an die verschiedensten Dienststellen des deutschen Reiches, damit sie als Material bei den zu erwartenden Verhandlungen Verwendung finden konnten. Mir ist noch erinnerlich, daß jedenfalls das Auswärtige Amt und dessen Außenstelle in Paris, die von Herr v. Lersner geleitet wurde, die Unterlagen erhielt.

Ganz kurz will ich hier zur Geschichte des Kreises ausführen, daß dieser von Friedrich dem Großen im wesentlichen aus den freien Standesherrschaften Groß Wartenberg und Goschütz gebildet wurde. Die letzten freien Standesherren waren Prinz Gustav Biron v. Kurland und Graf Heinrich Reichenbach. Uber 200 Jahre waren die Standesherrschaften im Besitz dieser Familien gewesen. Von den vorhergehenden Familien nenne ich Dohnas, Maltzans, Brauns und Haugwitz. Niemals war eine polnische Familie Inhaber einer Standesherrschaft. Die Landesherren waren die Piasten. Diese hatten sich unter den Schutz der Krone Böhmens und damit später der Habsburger gestellt. Eine kurze Zeit waren die Piasten den polnischen Königen tributpflichtig gewesen. Durch den siegreichen Feldzug Kaiser Barbarossas gegen Polen im Jahre 1163 war diese Verpflichtung aber aufgehoben. Irgendein Band nach Polen bestand nach dieser Zeit nicht mehr.

Noch wichtiger ist es aber, daß die Bevölkerung dieses Raumes, der später den Kreis Groß Wartenberg bildete, sich niemals dem polnischen Volk zugehörig gefühlt hat, im Gegenteil es wurde immer als feindlich empfunden, weil diese Gebiete sehr oft unter den räuberischen Einfällen aus Polen hatten leiden müssen.

Als in Oberschlesien die polnische Frage, hervorgerufen durch die zielbewußte polnische Irredenta, entstand, wurde der Kreis Groß Wartenberg davon nicht berührt. Es ist in ihm auch niemals ein Kandidat der polnischen Minderheit, auch nicht als Zählkandidat, für den preußischen Landtag oder den deutschen Reichstag aufgestellt worden. Kurz eine polnische Frage gab es für den Kreis Groß Wartenberg nicht. Der Erwerb von drei Rittergütern und zwei bis drei bäuerlichen Höfen durch Angehörige der polnischen Minderheit aus der Provinz Posen machte keine Sorge und wurde nicht als ein Anzeichen aufgefaßt, daß die Irredenta sich auch auf dieses Gebiet erstrecken wollte, zumal man sich der Zuverlässigkeit der Bevölkerung völlig sicher war. Darin hatte man sich auch nicht getäuscht, wie der spätere Verlauf des Geschehens zeigte.

Im Januar 1919 drohte der Aufstand der Polen auf das schlesische Gebiet überzugreifen. Daher bildete sich ein Grenzschutz aus der einheirnischen Bevölkerung und aus Freiwilligen des zurückgekehrten Heeres. Leider kam es noch häufig zu Schießereien, bei denen Verluste eintraten. So verlor gleich zu Anfang der Grenzgefechte im Kreise Groß Wartenberg der einzige Sohn alter Eltern, der während des vierjährigen Krieges unversehrt geblieben war, sein junges Leben. Das stolze Römerwort "dulce et decorum est, pro patria mori" war der einzige Trost, den man bei dieser Tragik des Schicksals empfinden konnte.

Durch diese Grenzkämpfe ergab sich verwaltungsmäßig auch ein eigenartiges Gebilde. Die beiden Dörfer Märzdorf und Tschermin lagen zwischen den Linien. Um sie zu betreuen, borgte ich mir von dem Grenzposten, die von einer Ulanen-Schwadron gestellt waren, ein Pferd und ritt in die Dörfer. Dort suchte ich den Bürgermeister auf und versuchte ihm und der Bevölkerung Vertrauen in die Lage einzuflößen. Da ich darauf gefaßt sein mußte, auf eine polnische Patrouille zu stoßen, schnallte ich mir einen Revolver um. Zu meinem Schutz begleiteten mich außerdem zwei Ulanen. In Märzdorf amtierte ein junger katholischer Geistlicher, der den Krieg mitgemacht hatte und mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet war. In seine Wohnung hatten die Polen geschossen und mit einigen Kugeln sein Bett getroffen, ohne ihn jedoch zu verletzen. Auch ihn besuchte ich bei dieser Gelegenheit.

Wie gesagt, sah die Bevölkerung des Kreises dem Friedensvertrag mit Ruhe entgegen, soweit es sich um den polnischen Anspruch auf das Kreisgebiet handelte. Der im Mai erschienene Entwurf, der der deutschen Regierung übersandt war, enthielt auch keine Bestimmung über den Kreis Groß Wartenberg, so daß auch bei den größten Pessimisten alle Besorgnisse schwanden. Allerdings rief großes Befremden hervor, daß ein Teil des benachbarten Kreises Militsch, der ebenso rein deutsch wie der Kreis Groß Wartenberg war, an Polen abgetreten werden sollte. Da die neue Grenze dort aber die Bartsch bilden sollte, hielt man diese Grenzziehung für eine strategische und nicht für eine politische, also nicht für ein Eingehen auf die polnischen Wünsche, die angeblich auf ethnographischen Begründungen fußten.

Ende Juni des so schicksalsschweren Jahres 1919, das den Fluch des Unfriedens von Versailles auf Europa legte, las ich in der Londoner "Times" die westlichen Grenzen des neu entstandenen Polens und stellte dabei zu meinem Entsetzen fest, daß diese Grenze, die in dem endgültigen Diktat von Versailles festgelegt war, mitten durch das Gebiet des Kreises Groß Wartenberg ging.

Sofort sandte ich an die verschiedenen höheren Dienststellen Telegramme, in denen ich um Auskunft bat. Bezeichnend war für die damals in Deutschland noch herrschenden wirren Zustände, daß ich nur von der Außenstelle in Paris bald, von den Berliner Dienststellen aber erst nach etwa acht Tagen oder überhaupt keine Antwort erhielt.

Die Bestimmung über die Abtrennung eines großen Teiles des Kreises im sogenannten Friedensvertrag war aber sehr schnell zur Kenntnis der Bevölkerung gekommen und hatte unter ihr einen Ausbruch größter Empörung hervorgerufen. Einzeln und in kleineren und größeren Gruppen stellte sich die Bevölkerung auf dem Landratsamt ein, um Auskunft und Rechenschaft zu fordern. Verständlicherweise war sie mißtrauisch und glaubte, im Lande müßte ein Schuldiger zu finden sein.

Als sich einmal eine sehr erregte Menge von über zweitausend Menschen vor dem Landratsamt versammelt hatte, forderte ich sie auf, sich auf den Viehmarkt zu begeben, wo ich zu ihr sprechen wollte, da vom Landratsamt hierzu keine gute Gelegenheit war. Auf dem Markt angelangt, mußte ich einen Leiterwagen erklettern, um mir Gehör zu verschaffen. Etwa eine Stunde benötigte ich, bis ich den Sturm beschwören konnte. Zwei bis drei Unentwegte entfernten sich aber mit der Bemerkung, jetzt gehen wir nach Kunzendorf und hängen den dortigen Pfarrer. Dieser stand nämlich, wohl auch nicht ganz zu Unrecht, in dem Verdacht großpolnischer Neigung. Der Pfarrer war aber so klug gewesen, sich rechtzeitig aus dem Staube zu machen. Meines Wissens ist er später nach Polen verzogen, dort aber bald gestorben. Dieses Erlebnis erzähle ich, um den hohen Grad der Empörung der Bevölkerung zu beweisen. Selbstverständlich setzte nun von mir eine ununterbrochene, nach allen Seiten hin ausstrahlende Tätigkeit ein, um das bevorstehende Unheil noch abzuwenden.

|

| Landschaft bei Klein-Kosel |

In allen Schichten der Bevölkerung fand ich eifrige Helfer. Besonders möchte ich hier auch noch den damaligen Regierungspräsidenten, späteren Botschafter am heiligen Stuhl, Wolfgang Jaenicke erwähnen. Bei ihm bekam ich nicht nur für alle meine Bemühungen jede gewünschte Unterstützung, sondern er selbst setzte sich tatkräftig bei den Berliner Dienststellen für unsere Belange ein.

Die verschiedenen von mir ergriffenen Maßnahmen will ich nur kurz erwähnen. Die Dienststellen der preußischen Zentralverwaltung und insbesondere des Reiches wurden mit Eingaben und Material überschüttet. Die Dienststellen der Fremdmächte, also der Franzosen, der Engländer und der Italiener suchte ich auf und bat, durch Entsendung von Offizieren in den Kreis sich von dem rein deutschen Charakter der Bevölkerung zu überzeugen. Ich machte die Angelegenheit dadurch dringlich, daß ich diesen Stellen auseinandersetzte, zahllose Gemeinden würden vor dem Einrücken der Polen ihre Gehöfte niederbrennen und mit ihrer beweglichen Habe in den deutsch gebliebenen Teil ziehen. Dies war übrigens keine leere Drohung, sondern es bestand tatsächlich diese Absicht in vielen Ortschaften. Besonders fest entschlossen zu diesem Vorgehen waren die Bewohner der Gemeinden Groß- und Klein-Friedrichs-Tabor. Diese Dörfer waren in mustergültiger Weise von Friedrich dem Großen angelegt und den Taboriten als Siedlung zur Verfügung gestellt worden, als diese ihres Glaubens wegen aus Böhmen auswandern mußten. Eine Umsiedlung im größeren Umfang wäre damals auf ungeheure Ernährungsschwierigkeiten gestoßen. Deutschland war ausgehungert, die Ernährung reichte nicht hin und her, und die Versorgung wurde auch nach Abschluß der Kampfhandlung nicht besser, da die Feindmächte das Volk durch den Hunger willfährig machen wollte, die geplanten grausamen und törichten Friedensbedingungen anzunehmen. Daher war ich gezwungen, die Dörfer zu bereisen und die Einwohner zur Besonnenheit und zum Ausharren zu ermahnen. In diesem Zeitpunkt hatten wir noch die Hoffnung, die Zubilligung der Abstimmung zu erlangen. Eine Entvölkerung des Abstimmungsgebietes hätte also nicht in deutschem Interesse gelegen. Es war doch zweifellos ein großes Unrecht, die Abstimmung der oberschlesischen Bevölkerung zu geben, diese aber den betroffenen Einwohnern der Kreise Groß Wartenberg und Namslau zu versagen. Vom Kreise Namslau sollten auch einige Dörfer und die kleine Stadt Reichtal an Polen fallen. Der Grund zu dieser abweichenden Regelung von dem Grundsatz, daß die Bevölkerung nicht gegen ihren Willen einem fremdem Staat wie eine Figur auf dem Schachbrett zugeschoben werden sollte, war ziemlich klar zu erkennen. Nicht nur die Polen, sondern alle Mächte wußten, daß eine Abstimmung zugunsten Deutschlands ausfallen würde. Im übrigen hat man sich im Falle Oberschlesiens nicht an das Abstimmungsergebnis gehalten, sondern willkürlich unter Beugung der Bestimmungen des Diktates von Versailles die Zerreißung dieses Gebietes vorgenommen.

Unserm Ziel, das Recht der Abstimmung zu erhalten, suchten wir auch die ausländische Presse dienstbar zu machen. Ständig holten wir Vertreter amerikanischer, englischer und anderer Zeitungen heran, von denen es in Berlin damals nur so wimmelte, und bereisten mit ihnen den Kreis.

Alle Bemühungen waren aber vergeblich! Eines Tages wurde bekannt, daß eine gemischte Kommission zusammentreten werde, um die Grenze endgültig festzusetzen. Im Diktat von Versailles waren nämllich nur Bestimmungen aufgenommen, die besagten, daß be- stimmte Ortschaften und die westlich davon gelegenen Gebiete bei Deutschland bleiben sollten, während andere genannte Ortschaften und das Land östlich davon an Polen fallen sollte. Durch diese Bestimmungen ergab sich ein Niemandsland zwischen den genannten Begrenzungen. Die Aufgabe der Kommission war, eine klare Grenze festzulegen. Die Kommission bestand aus einem Italiener, einem Engländer, einem Franzosen und einem Japaner als die entscheidenden Mächte und als beratende Parteien aus einem Deutschen und Polen. Die deutsche Ostgrenze war in drei Abschnitte zerlegt. Jeder Abschnitt hatte eine besondere Unterkommission. In dem mittleren Abschnitt, zu dem der Kreis Groß Wartenberg gehörte, gehörte der Kommission an: der Italiener Oberst Valvassori als Vorsitzender, der Franzose Oberst Tixier, der englische Major Gree und ein japanischer Hauptmann, dessen Namen mir entfallen ist. Dieser entschied immer zugunsten Deutschlands, hatte aber keinen Einfluß. Der Italiener war liebenswürdig und wollte einigermaßen gerecht sein, aber ausgleichend. Der Franzose war ein großes Rauhbein. Er war stolz, daß er an einer Grenzziehung zwischen Tonking und Siam und irgendwo in Afrika maßgeblich beteiligt gewesen war. Er ging mit gleichen inneren Voraussetzungen an die Veränderung der Grenze im Kreise Groß Wartenberg heran, die nachweislich die älteste feststehende Grenze Europas war. Natürlich suchte er immer den Vorteil der Polen. Der Engländer machte den Eindruck, als wenn ihm die ganze Aufgabe höchst gleichgültig wäre. In seine Gerechtigkeit muß man aber Zweifel setzen, da er während dieser Zeit eine Polin heiratete. Die deutschen Katasterkarten konnte er gut lesen. Er fand sich sofort bei uns zurecht.

Die deutsche Unterkommission stand unter Leitung eines bayerischen Generalstaboffizieres, eines Grafen Podewils. Warum man ausgerechnet einen Bayern mit dieser Aufgabe betraut hatte, dem die deutschen östlichen Verhältnisse völlig fremd waren, und der darum häufig in den Fehler fiel, daß er die Gemischtsprachigkeit der Bevölkerung mit der ethnographischen Zugehörigkeit gleichsetzte, ist mir heute noch schleierhaft. Auf der anderen Seite muß ich aber dankbar anerkennen, daß sich Graf Podewils die größte Mühe gab, sich in die ihm fremden Verhältnisse hineinzufinden, für jede Unterstützung dankbar war und die deutschen Interessen mit größtem Fleiß wahrgenommen hat. Der Kommission gehörte auf mein Betreiben auch mein Schwager Graf Zech aus Goseck an, weil er fließend englisch und französich sprach und dadurch aufklärend wirken konnte.

Der deutsche Oberkommissar war der Gesandte v. Treutler, seine rechte Hand Oberst v. Livonius (früher 1. Gardedragoner). Beide Herren waren mir von früher bekannt und haben meine Bestrebungen auch unterstützt. Die Grenzfeststellung vollzog sich nun in der Weise, daß die Kommission Ortstermine im Kreise abhielt, die wie eine Gerichtsverhandlung verliefen. Die Tische wurden hufeisenförmig aufgestellt. An den Tischen in der Mitte saßen die Ausländer, an einem Flügel die Deutschen wie die Anwälte, an dem andern die Polen wie die Staatsanwälte. Vor diesem Gremium erschien nun die unglückliche Bevölkerung und wurde in ein Kreuzverhör genommen. Man stelle sich diese bedauernswerten Menschen vor, die niemals in ihrem Leben und auch niemals in der langen Reihe ihrer Ahnen sich dem polnischen Volk zugehörig gefühlt, sondern immer eine ganz deutsche Gesinnung gehabt hatten, plötzlich vor einem Tribunal zu stehen, das ihnen ihr Deutschtum absprach und sie zu Polen stempeln wollte. Alle bekannten sich ausnahmslos zu Deutschland, aber sie konnten nicht verhindern, daß der Pole ihnen ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke bestritt, dies aus ihrem Namen herleitete und immer wieder behauptete, ihr Bekenntnis erfolge unter dem Zwang des preußischen Druckes, der auf ihnen liege. Die Kommissionsmitglieder stellten auch noch verwirrende Fragen, kurz es entwickelte sich manchmal wohl eine Situation, der viele von den einfachen Leuten nicht gewachsen waren. Für Graf Podewils, der die örtlichen Verhältnisse und Menschen nicht kannte, war es auch schwierig, daß von den Polen absichtlich verkehrt und verschleiert hingestellte Bild wieder gerade zu rücken und von seiner Verschleierung zu befreien.

Die erste Sitzung fand in der Schule von Tscheschenhammer statt. An dieser nahm ich auch teil, machte einleitende Ausführungen über die Geschichte des Kreises und die Art der Bevölkerung, wies darauf hin, daß die Kommission viele Namen polnischen Ursprunges bei den Familiennamen und bei der Benennung von Ortschaften und auch auf die Gemischtsprachigkeit stoßen würde, allerdings insofern stark eingeschränkt, als der polnische Dialekt mit der Hochpolnischen Sprache, wie sie von den Polen gesprochen wurde, nur noch eine schwache ähnlichkeit hätte, die kaum zur Verständigung reichte. Dies erkläre ich geschichtlich und geographisch, weil der Kreis lange Zeit Grenzland gewesen sei, habe aber nichts mit dem Zugehörigkeitsgefühl zum Volkstum zu tun. Ich schloß damit, daß die Bewohner von Perpignan in Süd-Frankreich katalanisch sprächen, aber niemand ihnen das Unrecht antue, sie deshalb als schlechte oder als keine Franzosen zu bezeichnen. Die gleiche Lage würden sie hier vorfinden, nämlich eine gemischtsprachige Bevölkerung, aber einmütig und eindeutig in ihrem deutschen Bewußtsein und in ihrem Bekenntnis zu Deutschland.

An späteren Sitzungen durfte ich nicht mehr teilnehmen, weil die Polen behauptet hatten, daß die Bevölkerung in meiner Gegenwart ihre Ansicht nicht frei zu äußern wage. Die übrigen Sitzungen fanden in Domaslawitz, Groß Wartenberg, Nieder-Stradam und Dalbersdorf statt. Ein besonderes Ereignis und ein daraus folgendes Kuriosum verdienen noch der Erwähnung.

Der Franzose und der Engländer waren eines Tages ohne Begleitung und ohne Ansage in den Kreis gefahren, in dem kleinen Dorf Dobjetz ausgestiegen und dort spazieren gegangen. Von Einwohnern war dies beobachtet worden. Nicht sehr logisch, aber erregt wie damals die Bevölkerung war, hielt sie die beiden Gestalten, obwohl sie in Uniform waren, für Spione und wollte sie festnehmen. Da die Offiziere sich widersetzten, kam es zu einer gefährlichen Situation, die den beiden unter Umständen hätte das Leben kosten können, wenn der alte Bürgermeister nicht dazugekommen wäre und zur Besonnenheit geraten hätte. Das Pech wollte es auch noch, daß in der gleichen Stunde der Grenzschutz in einer in der Nähe gelegenen Sandgrube Schießen mit scharfer Munition abhielt.

Dieser Vorfall wurde von der Kommission über Berlin ungeheuer aufgebauscht. Die Telegramme aus Berlin vom Grenzschutzoberkommando an den Abschnittskommandeur und von den zivilen Dienststellen an mich hagelten nur so. Die Kommission setzte ihre Arbeit aus und erklärte, sie werde sie erst wieder aufnehmen, wenn sich die deutschen Dienststellen wegen des Vorfalls entschuldigt hätten. Der Abschnittskommandeur des Grenzschutzes und der Bürgermeister mußten eine solche den alliierten Offizieren der Kommission gegenüber aussprechen. Die Begegnung fand auf der Chaussee bei Dobrjetz statt. Dem Abschnittskommaftdeur, der eben erst die Stelle bekommen hatte und während des Vorfalles gar nicht im Kreise tätig gewesen war, fiel diese Handlung verständlicherweise sehr schwer, zumal er ein bewährter Frontoffizier und mit hohen Kriegsorden ausgezeichnet war. Er fand sich erst dazu bereit, als ich ihm klar machte, daß seine Handhabung gerade deshalb, weil er für den Vorfall in keiner Weise verantwortlich sei, eine völlig unpersönliche wäre, die seine Ehre in keiner Weise berührte. Aber ich konnte seine Abneigung gut verstehen und war froh, daß ich diesen Auftrag nicht erhalten hatte. Der Franzose und der Engländer benahmen sich im übrigen insofern anständig, als sie dem Bürgermeister erklärten, daß ihn keine Schuld treffe, im Gegenteil seine Besonnenheit und sein Eingreifen lobten. Da ich dem Bürgermeister zur Seite stehen wollte, konnte ich unbeteiligter Zuschauer dieser Begebenheit sein. Aus diesem Vorkommnis entwickelte sich nun ein weiteres Ereignis, daß wegen seiner Komik festgehalten zu werden verdient.

Die erste Sitzung nach der Unterbrechung war in Domaslawitz anberaumt. Die deutsche Kommission hatte mich beauftragt, Vorkehrungen für größte Sicherheit gegen einen neuen Vorfall zu treffen, da die alliierte Kommission noch sehr nervös sei. Mit der Gendarmerie hatte ich an Ort und Stelle die nötigen Anordnungen für Absperrungen getroffen und sah dem Termin mit größter Ruhe entgegen. Aber ich hatte die Rechnung ohne des Wirtes Magd gemacht. Nachdem die Kommission schon längere Zeit getagt hatte, kamen plötzlich die deutschen Vertreter sehr aufgeregt herausgestürzt und sagten mir, der Franzose, der den Vorsitz führe, habe die Sitzung abgebrochen, weil über dem Saal sich Personen befinden müßten. Er vermutete voraussichtlich, daß die Handgranaten nun bald folgen würden. Wir, d. h. ich und die mit der Absperrung beauftragten Gendarme konnten sich den Vorgang zunächst nicht erklären, stellten aber sofort eingehende Ermittlungen an, die ein sehr spaßiges Ergebnis hatten. Das Dienstmädchen Anna hatte den in damaliger Zeit erklärlichen Wunsch gefühlt, auch einmal einen leibhaftigen Engländer, Franzosen, Italiener und Japaner aus der Nähe zu sehen. Zur Verwirklichung dieses Wunsches war sie auf einen Balken des Bodens über dem Saal bis zu dem Loch gerutscht, wo früher der inzwischen entfernte Kronleuchter gehangen hatte. Auf dem Bauche liegend hatte sie die Versammlung im Saal betrachtet. Ein der Situationskomik wohlwollendes Geschick hatte es gefügt, daß sich die Augen des französischen Obersten, der vermutlich gelangweilt nach oben geblickt hatte, und der neugierig abwärts blickenden Anna begegnet hatten. Die Schrecksekunde wurde dadurch ausgelöst, und es entstand eine Panik unter den Siegern. Nachdem ich gemeldet hatte, daß nur ein Dienstmädchen sich vorübergehend in dem Raum über dem Saal aufgehalten habe, wurde die Tagung fortgesetzt.

In dem Kampf mit der Grenzfestsetzungskommission, in dem um jedes Dorf, ja jeden Geländestreifen, heftig gerungen wurde, erzielten wir einen unerwarteten Erfolg. Dafür hatte ich allerdings meine ganze Kraft eingesetzt und die Hoffnung, das Ziel zu erreichen, nie schwinden lassen. Die höheren Dienststellen hatten aber nie an einen Erfolg geglaubt. Wenn ich in Berlin in den Ministerien erschien, um mir dort Hilfe zu erbitten, wurde ich im Laufe der Zeit für einen Nervenkranken angesehen, der einer fixen Idee verfallen war. Man behandelte mich zwar schonend, atmete aber jedesmal auf, wenn ich wieder ging. Obwohl ich dies natürlich deutlich merkte, ließ ich in dem zähen Festhalten an meinem Ziel nicht nach und ging schließlich nach einem dramatischen Finish als Sieger durchs Ziel. Es handelte sich um die Belassung der Dörfer Schleise und Kunzendorf bei Deutschland oder deren Rückgewinnung, da sie schon von den Polen besetzt worden waren. Diese Dörfer waren in dem Text des Diktates von Versailles als zu Polen fallend genannt worden. Die Kommission hatte sich auf den Standpunkt gestellt, mit dem in dem Text genannten Ortschaften könnte sie keine Veränderungen vornehmen. Für den Bestand des Kreises und der Stadt Groß Wartenberg war aber das Verbleiben dieser Dörfer bei Deutschland von lebenswichtiger Bedeutung. Bei ihrer Zuteilung an Polen legte sich die Grenze wie

|

| Widersinnige Grenzziehung |

ein würgender Griff um die Stadt und schnürte fast das ganze Hinterland von ihr ab, so daß ihr Wirtschaftsleben völlig erdrosselt worden wäre. Durch den Kreis war ein polnischer Korridor bis zur Grenze zum Kreise öls gelegt. Die südlichen Ortschaften Dalbersdorf, Grunwitz und Eichgrund hatten keine Verbindung mehr mit dem übrigen Kreisteil. Während der Zeit der polnischen Besetzung hatte ich selbst jedoch einen Paß, der mich ermächtigte, jederzeit den Korridor zu durchfahren. Dabei mußte ich mehrere polnische Posten passieren. Meistens waren es ganz junge Burschen, die in eine Uniform gesteckt waren, ohne eine militärische Ausbildung zu haben. Manche wollten mir ihre Macht zeigen und ließen mich warten, bis sie mir das Weiterfahren genehmigten. Sehr oft wurde mein Auto auch von ihnen durchsucht, wobei sie unglaublich leichtsinnig mit ihrem Gewehr umgingen, so daß man Gefahr lief, noch durch diese Unvorsichtigkeit ums Leben zu kommen. Durch festes Schimpfen im Befehlston brachte ich sie meist zur Vernunft. Mein Chauffeur, der den ganzen Krieg mitgemacht hatte, ärgerte sich über ihr Verhalten derartig, daß er sie am liebsten überfahren hätte. Mit Mühe brachte ich ihn dazu, in der Dunkelheit bei dem Anruf des Postens langsamer zu fahren und anzuhalten. Er wollte durchsausen. Dies war aber sehr gefährlich, weil die Posten immer in Anschlag lagen. Auch der schlechteste Schütze kann einen Zufallstreffer erzielen. Geschossen hätten sie auf alle Fälle.

|

| Gedenkstein |

Es gelang nach langen Verhandlungen, bei denen auch Prinzessin Biron v. Curland, eine geborene Französin, als Vermittlerin mitwirkte, die Kommission von dem Standpunkt abzubringen und sie zu einer Preisgabe von den beiden Ortschaften unter der Voraussetzung geneigt zu machen, daß an anderer Stelle zwei deutsche Ortschaften an Polen fielen. Nun gab es erstaunlicherweise m. E. im Gebiet der Provinz Westpreußen zwei Dörfer, die wohl mehr wegen der entstandenen unwirtschaftlichen Gemengelage als aus völkischen Gründen nach Polen wollten. Austauschwünsche hatte aber nicht nur der Kreis Groß-Wartenberg, sondern solche waren noch an zahlreichen anderen Stellen vorhanden. Es mußte also die Dachkommission unter dem Gesandten v. Treutler und sodann die Alliierten-Kommission dafür gewonnen werden, die beiden Dörfer Schleise und Kunzendorf zum Austausch heranzuziehen. Es war schließlich scheinbar nach unendlichen Anstrengungen gelungen, als ich eines Tages von einem Vertrauensmann aus Berlin ein Telegramm des Inhaltes erhielt: "Alles wieder in Frage gestellt. Neue Aktion unternehmen." Mein Entschluß war schnell gefaßt. Ich beschloß, mit einer Kommission nach Berlin zu fahren, um dort an maßgeblichen Stellen noch einmal, unterstützt von den sorgfältig ausgewählten Begleitern, vorstellig zu werden. Dieser Kommission sollten Vertreter aus den Gemeinden Schleise und Kunzendorf angehören. Durfte ich ihnen dies zumuten, weil sie doch damit ihr Leben oder sicher ihre Existenz aufs Spiel setzten? Die nagenden Zweifel wurden durch die überlegung überwunden, daß ein großes Ziel einen hohen Einsatz rechtfertigt. Durch die Postenlinien hatte ich Verbindung nach den Ortschaften, ich ließ also sagen, daß am nächsten Tage ein bis zwei Vertreter sich in Groß Wartenberg einfinden sollten. Tatsächlich hatte aus jedem Dorf auch ein Vertreter im Schutze der Nacht die Postenlinie passiert, meldete sich rechtzeitig und erklärte sich bereit, sich der Kommission nach Berlin anzuschließen. In Berlin meldeten wir uns zunächst auf dem Innenministerium Unter den Linden im Vorzimmer des damaligen Ministers Severing. Wir erhielten die Auskunft, daß wir in etwa zwei Stunden wiederkommen sollten. Pünktlich trafen wir wieder ein. Im Durchgang sah ich das Auto des Ministers stehen und erhielt auf meine Frage "wohin? " vom Chauffeur den Bescheid, es gehe nach der Lindenstraße. Mir wurde die Situation bedenklich, tatsächlich erhielten wir im Vorzimmer den Bescheid, der Minister könne uns nicht empfangen, da er zu einer wichtigen Besprechung müsse.

|

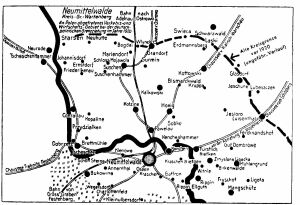

| An Polen abgetretenes Gebiet um Neumittelwalde (1920) (Zeichnung K. Eisert) |

Nach diesem Fehlschlag versuchte ich, auf dem Auswärtigen Amt Gehör zu finden. Hier war das Geschick uns günstig. Man erklärte sich sofort bereit, die Delegation anzuhören und einen Empfang durch den Gesandten v. Treutler, der sich mit seinem Stab für den Nachmittag angesagt hatte, verstärkt durch Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes in Szene zu setzen. Eine bessere Resonanz für mein Vorhaben konnte es gar nicht geben. Der Nachmittag kam, Treutler auch, die Besprechung fand statt und hatte einen vollen Erfolg. Die Mitglieder meiner Delegation, besonders die Vertreter aus den beiden Dörfern, ein kleiner Bauer und ein kleiner Schuhmacher, sprachen so überzeugend und mit solcher inneren Wärme, daß sie bei allen Teilnehmern einen tiefen Eindruck hervorriefen. Wenige Wochen später fiel die Entscheidung. Schleise und Kunzendorf wurden wieder deutsch. Leider war ich wegen eines mir im Kriege zugezogenen Ischiasleidens in Bad Landeck zur Kur, als die Nachricht in Groß Wartenberg eintraf und der Abzug der

|

| Festzug zur übernahme der wieder deutsch gewordenen Dörfer Schleise und Kunzendorf am 17. Juli 1920 |

polnischen und der Einmarsch der deutschen Truppen unter dem Kommando meines Schwagers, des Grafen Deym, in die Dörfer erfolgte. Es soll ein unbeschreiblicher Jubel geherrscht haben. Mir wurde aber die Freude, daß der anwesende Regierungspräsident Jaenicke und die Bewohner der Dörfer mir Dank und Anerkennung aussprechende Telegramme sandten. Die Gemeinde Schleise hat danach alle Jahre an dem Tag der Befreiung ein Kinderfest veranstaltet, um dieses Geschehen auch in den Herzen der heranwachsenden Generation zu verankern. Die Gemeinde Kunzendorf hat dies leider nicht getan, aber zahlreiche Kunzendorfer nahmen stets an dem Schleiser Fest teil.

Wenn man von diesem sehr erfreulichen Gelingen gemeinsamer Anstrengungen zur Korrektur der unsinnigen Grenzziehung absieht, war das abschließende Ergebnis der Grenzfestsetzungskommission doch ein sehr betrübliches.

41 rein deutsche Gemeinden und 27 deutsche Gutsbezirke mit insgesamt 21208 Einwohnern und einer Fläche von 40 377 ha wurden an Polen abgetreten. Es fielen an Polen dadurch 41 Schulen mit 78 Klassen und 15 Kirchen. Zwei Eisenbahnlinien, 8 Chausseen und 30 größere Landwege wurden so zerschnitten, daß sie ihren bisherigen Zwecken gar nicht mehr oder nur noch unvollkommen dienen konnten.

Wie wirkte sich diese Regelung nun auf die betroffene Bevölkerung aus? In den drei bei Deutschland verbliebenen Städten war ein starkes Absinken der Wirtschaft in allen Zweigen des Handels, der Industrie und des Handwerks unvermeidlich. Besonders schwer war die Stadt Neumittelwalde betroffen, die ungefähr 80% ihres Hinterlandes verlor. Aber auch für die Stadt Festenberg, die von den zahlreichen Tischlereien in ihren Mauern lebte, war die Grenzziehung von den nachteiligsten Folgen, da die Tischler ihr Hauptabsatzgebiet in der benachbarten Provinz Posen verloren. Die Gewinnung neuer Absatzgebiete innerhalb Deutschlands war bei der scharfen Konkurrenz äußerst schwierig, und es vergingen viele Jahre und bedurfte großer Anstrengungen von vielen Stellen, um die entstandene Schädigung einigermaßen gutzumachen und die der Tischlerindustrie und damit der ganzen Stadt Festenberg drohende Katastrophe abzuwenden. Verheerend waren natürlich auch die Auswirkungen für die Bevölkerung in den Dörfern des abgetretenen Kreises, von denen ich einige anführen will. Von ihrem gegebenen Markt waren die Dörfer abgeschnitten. Die befestigten Straßen waren zur Verbindung mit diesen angelegt. Mit dem Marktort verloren einige Dörfer auch die Bahnstation. Die nahe Kirche konnte nicht mehr besucht werden. Zum Besuch des Friedhofs im Nachbardorf, nur 500 Meter entfernt, mußten Umwege von mehreren Kilometern gemacht werden. Wohl gab es für den nahen Grenzverkehr besondere Ausweise, aber auch mit diesen war der übertritt an bestimmte, ziemlich weitauseinanderliegende Stellen gebunden. Eine besondere Regelung war für die Inhaber derjenigen Wirtschaften getroffen, die durch die Grenzziehung zerschnitten waren. Diese durften unmittelbar auf die Felder, mußten aber immer ihre Ausweispapiere bei sich haben. Die Ausweispapiere wurden nicht nur für sie selbst und ihre Familienangehörigen, sondern auch für ihr Vieh und ihr Ackergerät ausgestellt. Natürlich gaben diese Vorschriften den Anlaß zu mannigfachen Schikanen. Wieder will ich nur einige Beispiele anführen. In Kraschen-Niefken, später Landeshalt, wohnte der Bauer Reitzig. Sein Gehöft lag in Deutschland an einem Graben, sein Acker jenseits des Grabens, unmittelbar

|

| Zollhaus in Kunzendorf |

anstoßend. Es kam vor, daß er in heißen Sommertagen ohne Jacke auf den Acker fuhr, in dieser waren aber die Papiere. Weil er sie nun dem zufällig vorbeipatroullierenden Grenzposten nicht vorzeigen konnte, wurde er abgeführt, in der Kreisstadt eingesperrt und erst nach einem Tag Haft entlassen. Dies bedeutet zwei bis drei Tage Arbeitsausfall in der Erntezeit. Solche und ähnliche Fälle waren aber nicht vereinzelt, sondern vor allem in den ersten Jahren häufiger. Der Fall Reitzig ereignete sich aber nach vielen Jahren, als man annehmen konnte, daß schon befriedete Zustände sich herausgebildet hätten.

Ein Kuriosum bildete auch die Mruseck-Mühle in, Wioske, jetzt Mühlenort. Die Mühle lag in Deutschland, auch der schmale Fahrweg zwischen Mühle und Mühlteich. Dieser aber war Polen zugeteilt. Die Enten des Müllers besaßen also deutsche und polnische Staatsangehörigkeit. Zum Wasserschöpfen auf dem kleinen Steg mußte von den Müllersleuten polnisches Gebiet betreten werden. Es war also dem ganzen Kreis eine Wunde beigebracht, die offenbleiben und immer bluten mußte. Daher setzten sofort und ununterbrochen Bestrebungen ein, eine Revision dieser unmöglichen Grenzziehung herbeizuführen. Zunächst gingen sie in der Richtung, das Recht der Abstimmung, wie es der oberschlesischen Bevölkerung gegeben war, zu erlangen. Als diese Hoffnung sich zerschlug, entfachte man eine Propaganda, in dem man geeignet erscheinende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Ländern herbeiholte und ihnen an Ort und Stelle die unsinnige Grenze zeigte, und indem man in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern dieses Problem zur Diskussion stellte. Es war erstaunlich festzustellen, mit welchem wachsenden Interesse immer zahlreicher Journalisten, Wirtschaftler, Gelehrte und Politiker aus aller Herren Länder sich in Groß Wartenberg einfanden, um sich von mir die Grenze zeigen zu lassen und mit mir über den entstandenen Zustand zu diskutieren.

Alle Besuche habe ich natürlich nicht mehr in Erinnerung, eine Anzahl will ich aufführen. Es erschienen u. a. ein französischer Geschichtsprofessor der Universität Straßburg, mehrere Professoren von amerikanischen Universitäten, zwei ungarische Geographieprofessoren, eine sechsköpfige Kommission der konservativen Partei des englischen Parlaments, ein Sekretär von Lloyd George, zahlreiche Journalisten englischer, französischer, amerikanischer und italienischer Zeitungen. Auch eine Abordnung aus Japan und noch aus anderen Ländern besichtigten die Grenze. Zeitweise waren während des Sommers die Besuche so häufig, daß ich in Erledigung meiner Dienstgeschäfte stark behindert wurde. Alle Besuche führte ich an die zerfallene Brücke, die den Graben zwischen den Gemeinden Kraschen- und Fürstlich-Niefken überbrückte, deren Benutzung aber auf polnischer Seite verboten war. Diese beiden Ortschaften lagen dicht beieinander und waren nur durch diesen Graben getrennt. Beide Ortschaften waren im 14. Jahrhundert gegründet, also fast 700 Jahre hatte eine Brücke ein gemeinsames Leben innerhalb der Bevölkerung der Ortschaften hergestellt. Der Anblick dieser Ruine dokumentierte so augenscheinlich die widersinnige Zerstörung eines jahrhundertealten Zustandes, der aus der Arbeit der hier siedelnden Menschen entstanden war. Jeder Betrachter wurde hier beeindruckt und sein Gewissen beunruhigt, soweit er zu der Nation gehörte, die für diesen Wahnsinn mit verantwortlich war. Der Führer der englischen Parlamentarier sagte mir nach Beendigung der Fahrt durch den Kreis, es sei unbestreitbar, daß der Bevölkerung des Kreises und damit Deutschland Unrecht geschehen sei, aber wie sollte es wiedergutgemacht werden. Ich habe ihm geantwortet, seine Regierung solle im Rat der Völker sich dafür einsetzen, daß uns das verweigerte Abstimmungsrecht noch nachträglich gegeben werde. Bei der Besichtigung der Brücke durch die Engländer ereignete sich ein spaßiger Vorfall. Auf der anderen Seite des Grabens spielte ein kleiner Junge. Ein Engländer, der deutsch sprach, fragte mich, ob dieser deutsch sprechen könne. Ich bejahte es und sagte ihm, er solle den Jungen selbst fragen. Er tat es und bekam zur Antwort "nein, ich verstehe kein Deutsch". Darob natürlich großes Gelächter. So gut war der Junge von den Polen instruiert, sein Deutschtum den Fremden gegenüber nicht zu verraten. Er konnte deutsch, weil seine Eltern mit ihm deutsch sprachen, in der Schule lernten die Kinder nur polnisch. Den Polen fiel die ständige Besichtigung dieser Brücke auf die Nerven. Eines Nachts war sie abgerissen, obwohl sie auch auf deutschem Boden verankert war. Die Grenze war nämlich die Mitte des Baches. Die Bestrebungen, in der Welt der alliierten Staaten Verständnis dafür zu wecken, daß die Grenze von Versailles einen unhaltbaren Zustand auch im Kreise Groß Wartenberg geschaffen hatte, der durch Vereinbarungen beseitigt werden mußte, fanden ihr Ende, als Hitler mit Pilsudzki den Verständigungspakt abgeschlossen hatte. Die Berliner Stellen stellten ihre Tätigkeit in dieser Beziehung ein, und auch ich konnte nun nicht mehr auf eine Abänderung der Grenze hinarbeiten, da ich dadurch in Konflikt mit der offiziellen Politik gekommen wäre.

Bevor ich zu abschließenden Betrachtungen übergehe, soll hier noch ein Vorkommnis aus meiner Jugend aufgezeichnet werden. Anfang der 90er Jahre mußte ich mich mit meinem Vater auf dem Bahnhof in Kempten mühsam durch eine große Schar sogenannter Sachsengänger bis an unseren Wagen durchzwängen. Die Sachsengänger waren Arbeiter und Arbeiterinnen, die aus dem damaligen Rußland stammten und hauptsächlich nach dem Königreich und der Provinz Sachsen in die Rübengebiete als Saisonarbeiter gingen. Mein Vater sagte angesichts dieser drängenden, schreienden und heftig gestikulierenden Menschen zu mir, der ich etwa 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein werde, "Merke dir, was du hier siehst. Es ist noch eine friedliche Völkerwanderung von Ost nach West. Es wird aber die Zeit kommen, in der sie uns mit Knüppeln von Haus und Hof jagen werden." Leider hat sich seine prophetische Voraussagung wörtlich erfüllt. Wenn ich diese Geschichte erzählt habe, bin ich sehr oft gefragt worden, warum wir nach dieser Warnung nicht den Besitz verkauft und uns im Westen angekauft haben. Darauf habe ich immer geantwortet, weil man im preußischen Pflicht- und Ehrgefühl nicht eine Stellung aufgibt, die von den Vorfahren auferlegt ist. Man bewährt sich vielmehr als Kämpfer für Volk, Vaterland und Heimat gerade im bedrohten Grenzland. So wie ich und meine Familie haben wohl alle Landeigentümer im Osten gedacht.

Zum Schluß kommend spreche ich einen aus tiefstem Herzensgrund aufsteigenden Dank der Bevölkerung des abgetretenen Kreisteiles auch an dieser Stelle aus. Trotz Verlockung und Bedrohung hat sie ihr Deutschtum sich ausnahmslos und ungeschwächt in den 20 Jahren ihrer Verbannung in dem fremden Staat erhalten. Als ich am 1. September 1939 gleich nach der vormarschierenden Truppe in die befreiten Dörfer hineinfuhr, kannte der Jubel keine Grenzen. Alte Männer fielen mir vor Glückseligkeit um den Hals und küßten mich auf beide Wangen. Das Erleben eines solchen Ausbruches tiefster Liebe zu Volk und Vaterland ist so glückhaft, daß man es nie vergessen kann. Das Imponderabile dieser Begriffe wird als Realität deutlich spürbar empfunden. So wie ich es erlebte, sah die Wahrheit aus, das andere, was zu diesem Geschehen geführt hatte, war die Lüge. Warum siegte die Lüge über die Wahrheit? Warum haben wenige Menschen die Macht, sinnlos eine bestehende vernünftige, harmonische Ordnung zu zerstören, ohne daß dadurch irgendwelcher Nutzen geschaffen wird?

|

| Abgebrochene Brücke über die polnische Bache |

Das polnische Volk hatte nämlich durch Zuteilung dieser Gebiete keinen Gewinn. Die Grenze war in keiner Weise eine militärische, und an Kartoffelboden und Kieferwaldungen hatte der polnische Staat mehr als genug. Dies beweisen eindeutig die jetzigen Zustände in den von den Polen verwalteten Ostprovinzen, denn riesige Flächen werden von ihnen brach liegen gelassen. Was wir damals erlebten, ist aber nur ein kleines Vorspiel zu der ungeheuren Tragödie der Vertreibung von Millionen von Deutschen aus ihren alten Wohnsitzen, die jetzt unser Schicksal ist. Auch diese ist nur von wenigen Männern hervorgerufen. Hat die Geschichte der Menschheit angesichts solchen Geschehens einen Sinn? Kann dies der Wille des Gottes sein, den wir den Allmächtigen und Allwissenden und den Lenker der Völker nennen? Als Christ und als homo cogitans komme ich trotz der scheinbaren Sinnlosigkeit zu dem Ergebnis, daß in dem unbegreiflichen Geschehen doch ein göttlicher Wille und damit Sinn enthalten sein muß. Der Gang der uns Leben spendenden Sonne, der Lauf der Gestirne, das Werden und Vergehen in Fauna und Flora unserer Erde, der menschliche Körper sind so unvorstellbar sinnvoll geformt, daß das Leben der Menschheit nicht sinnlos oder gar sinnwidrig verlaufen kann. Auch wenn es der Mensch mit seinem Verstand nicht begreifen kann, weil die zeit- und raumlosen Ausmaße göttlichen Willens außerhalb seiner Vorstellung liegen, muß in der Geschichte der Menschheit ein Sinn verborgen liegen.

Quellenangabe: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, 1957, Band II, Sonderdruck.